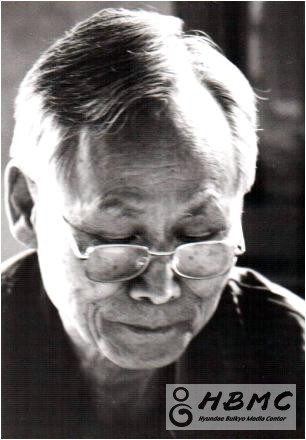

시조시인 정완영 翁

“등불 밝히는 심정으로 詩作”

詩=言+寺…시는 부처님 말씀

시정신 사라지면 아수라세계

시의 행간 읽다보면 망상 털어내

“사람이 외로우면 절을 지어 원(願)을 두고, 하늘이 외로우면 솔씨 심어 솔 가꾼다.”

눈을 지그시 감고 한동안 묵언삼매에 들었던 백수(白水) 정완영(81)옹의 모습은 마치 한마리 학처럼 고고하면서도 기품이 있다. 한마디씩 툭툭 던지는 말 자체가 운율을 지닌 시조 그 자체다.

이 땅의 정신과 정서와 삶의 가락이 만들어 온 시조 짓기에 평생 전념하고 아직도 왕성한 활동을 펼치고 있는 시조시인 정완영 옹은 “사람은 늙었지만 시(詩)는 어립니다. 오늘도 3장6구 속에서 헤메고 있을 뿐 아직까지도 탈출구를 찾지 못하고 있어요”라는 말로 60년 시작(詩作)활동을 간추린다.

시조는 그 본태가 우리 역사의 근간이며 한국문학의 종가이다. 민족정서의 총화이기 때문에 그 속내를 한 사람의 한 생애로서는 다 헤아릴 수 없는 그런 미로. 아니 천지의 말씀을 다 내려앉혀도 오히려 그 그릇이 차지 않는 명기(名器)이기 때문에 그는 이렇게 말한 것일까. 고향, 자연 그리고 사찰을 주로 시조에 담아온 정옹은 시조를 사랑하고 시를 즐겨읽는 사람들은 민족을 사랑하고 불교를 좋아하지 않을 수 없을 것이라고 말한다.

“시(詩)라는 한자를 풀이하면 말씀(言)과 절(寺)입니다. ‘말씀의 도량’으로 시는 곧 부처님 말씀이란 뜻이지요. <법구경>을 비롯 모든 경전들이 게송으로 되어 있습니다. 구경에는 시와 불교가 하나가 됩니다. 세계의 수많은 종교 가운데 불교가 가장 높은 시적 경지에 다다르고 있기 때문에 인류 최고의 이상적인 만다라를 이룰 수 있습니다. 불교자체는 시의 덩어리이며 매장량이 무궁무진합니다. 시의 정신이 불교인 것처럼 부처님의 옷자락은 넓습니다.”

인간의 드높은 정신세계를 관조하고 자연과 정서가 혼연이 되고 승화되어 나온 시를 읽다보면 저절로 부처님 가르침이 훈습되듯 자연스럽게 몸에 배일 수 있다고 강조하는 정완영 옹은 우리 국민의 정신적 고향인 사찰마다 시비가 많이 있었으면 한다.

“절 입구에 백가지 풀이 부처님의 어머니라는 ‘백초시불모(百草是佛母)’를 새겨 놓으면 누가 함부로 자연을 파괴하겠습니까. 자연히 엄숙하게 되지요. 이것이 불교이지 법문만 듣는 것이 불교는 아닙니다.” 불교적인 내용의 시 한수가 한 인간의 생애에 변혁을 일으킬 수 있고 만인을 교화시키며 또 그 자체가 화두가 되어 사회를 변화시킬 수 있다는 것이 그의 생각이다.

“시조를 하다보니 시의 매장량이 많은 불교에 귀의하게 됐고, 그속에서 시정신이 불교정신이란 것을 깨닫게 됐습니다. 불교정신은 경전 속에 있는 것이지요. 그것을 제대로 실천수행하는 사람이 수좌이고, 잘 우려낼 줄 아는 사람이 시인입니다.”

시인은 진인(眞人·참사람)이 되어야 하고 될 수 밖에 없다고 말한다. 왜일까. 시는 부드러움, 여유, 타이름, 치유라는 근본성격을 지니고 있기 때문이다. 시인과 시정신이 사라지면 세상은 복잡한 아수라의 세계가 될 수 밖에 없다. 시를 많이 읽고 시인이 되고자 하는 사람이 많은 사회가 행복하고 건전한 사회이고 그런곳은 곧 정토가 될수 있다고 생각한다.

“인간살이는 문명이 발달할 수록 여유가 없어지게 되지요. 옛날에는 한끼 양식만 있어도 여유가 있었는데 요즘에는 10년 먹을 양식이 있어도 여유가 없습니다. 시정신이 생활에서 상실됐기 때문입니다. 또 시는 거칠어지고 굳어지는 것을 부드럽게 순화하고, 생활에 여유를 주며, 정신에 든 병을 말끔히 치유해 줍니다.” 이처럼 그는 시를 생활에 없어서는 안될 필수적인 문학장르로 꼽는다.

“말로만 쓰는 것이 시가 아닙니다. 말과 말의 행간에 침묵을 더 많이 심어두는 것이 시조입니다.” 정형시 시조는 불과 45자 안팎이다. 하지만 그 행간에 숨어있는 수는 무궁무진하고 변화무쌍하다.

이러한 수를 함축해 내기 위해서는 온갖 탐욕과 망상을 벗어버리는 과정이 선행돼야 한다. 마치 깨달음을 얻기 위해 번뇌를 없애고 또 없애는 수행자처럼, 시인도 각고의 수행을 통해 함축적인 시를 탄생시킨다. 이렇게 탄생한 한편의 시는 읽는이에 따라 각자의 화두가 될수 있다. 정토를 일구는 감로법문도 되는 것이다.

“내적인 수행과정을 거치면 선사들처럼 오묘한 깨달음의 세계가 열리지요. 이때가 되면 시적 감흥은 손자가 할아버지 품에 사랑스럽게 안기는 것처럼 자연스럽게 다가오게 됩니다. 이 순간 문자를 매개체로 종이에 옮겨 놓는 것이 시인이지요.”

옛 선사들의 오도송을 읽고 머리를 끄덕이는 사람이야 있겠지만, 그런 오도송은 아무나 쓸 수 있는 것은 아니다. 우리가 각자(覺者)를 통해 깨달음의 세계를 맛볼 수 있는 것처럼 시인을 통해 시적 깨달음을 얻게 되는 것이다. 그는 “그런 깨달음에 이르기 위해 시인은 끊임없이 내적인 수행과 정화를 통해 우주의 진리를 자유자재로 요리할 줄 알아야 한다”고 강조한다.

정완영 옹의 아호는 백수(白水). 글자의 뜻대로 하면 ‘흰 물’이다. ‘검은 물’이 오염되었거나 혼탁한 물을 가리키는 것이라면, ‘흰물’은 깨끗한 물, 오염되지 않은 물, 아니 세속의 때를 씻어내는 물을 뜻하는 것이다. 그래서일까. 백수 정완영 옹은 ‘흰 물’처럼 맑고 조용하고 정갈하다. 마르지 않는 샘물처럼 정갈함을 잃지 않기 위해 그는 52년 동안 매일 일기형식의 글을 쓰고 있다. 이런 그의 심적 정화작업으로 인해 태동한 시어들은 혼탁한 겨레의 가슴을 맑히고 있는 것이다.

깨달음에 이른 시인의 시는 소리로 화하여 꽃이 되고, 꽃이 그대로 세상이 되고, 그것이 온통 삶임을 깨닫는 조화로움을 보여준다. 그래서 시는 속세인에게는 알 듯도 하고 모를 듯도 하지만 뭇사람들에게 어둠을 밝히는 지혜의 등불처럼 환하게 다가 오는 것이다. 마치 확철대오한 선사들의 오도송처럼.

“시를 쓰던 날들은 나름으로는 한 사람 한사람의 가슴마다에 등불 하나씩 달아 준다는 심정으로 향 사루고 정좌하고 지성을 다했습니다”라는 그는 1960년 국제신보 신춘문예 <해바라기>로 등단, <산이 날 따라와서> <蓮과 바람> 등 1천여편의 시조를 썼다. 한국 현대 시조문학에서 그의 위치는 우뚝하다.

그의 시는 고향에 대한 동경과 지극한 부처님의 자비심으로 향한다. 인간의 고향이 속세의 현상학적인 것들과는 멀리 있는 것이어서 늘 자연과의 교감을 통해 문답하는 자세를 견지하고 있다. 버려진 인간성을 다시 찾고자 흐트러진 심중에 늘 불심을 다지며 시상에 빠져있다. 그의 이러한 휴머니즘은 자연의 목소리이며 곧 부처님의 목소리이다.

“문지방에 드리운 산그림자 아무리 쫓아도 안나가고, 마당에 드리운 달그림자 아무리 비로 쓸어도 없어지지 않습니다. 이제는 무엇을 해야겠다는 생각도 없어요. 그저 순리대로 겸허하게 자유로운 삶을 살고 싶어요.” 가을을 맞아 조계사 근린 수송공원으로 산책을 나온 원로시인 백수 정완영 옹의 심경이다.

김중근 기자, 현대불교신문, www.buddhapia.co.kr, 불기 2543년 10월 6일 240호.

산이 나를 따라와서

桐華寺 갔다 오는 길에

山이 나를 따라와서

도랑물만한 피로를

이끌고 들어선 茶집

따끈히 끓여 주는 茶가

丹楓만큼 곱고 밝다

산이 좋아 눈을 감으신

부처님 그 無量感

머리에 서리를 헤며

귀로 외는 楓岳 소리여

어스름 앉는 黃昏도

허전한 정 좋아라

친구여, 우리 손 들어

작멸하는 이 하루도

天地가 짓는 일들의

풀잎만한 몸짓 아닌가

다음 날 雪晴의 銀嶺을

다시 뵈려 또 옴세나

현대불교문학상 정완영 정진규 오정희 장영우씨 수상

|

||||

조계종 총무원이 주최하고 현대불교문학상운영위원회가 주관하는 제13회 현대불교문학상 수상자로 정완영(시조) 정진규(시) 오정희(소설) 장영우(평론)씨가 선정됐다. 수상작품은 정완영의 시조작품집 <정완영시조작품집>(토방 2006), 정진규의 시 ‘껍질’(불교문예 2006년 가을호), 오정희의 장편소설 <새>(문학과 지성사 1996년), 장영우의 평론집 <거울과 벽>(시작 2007년> 등.

시조부문 수상자 정완영 선생은 “고목나무 굽은 가지가 없었더라면 허심한 밤하늘을 달이 가다가 어디 가서 쉴 자리를 얻을 수가 있었겠는가. ‘고목나무 굽은 가지’ 그게 내게 있어서는 나의 시 나의 불교였다”며 “시를 찾아 나선 세월이 올해로 60년, 시를 찾아 헤메다 보니 그 길에 불교가 기다리고 있더라”고 소감을 밝혔다.

news.buddhapia.com,붓다뉴스

2008.2.27

'▒ 시의 향기 > 시론 칼럼' 카테고리의 다른 글

| 김수영 40주기-40명의 시인들 40편의 시를 바치다 (0) | 2008.06.13 |

|---|---|

| 현대시조 전집 102권 5년여만에 완간 (0) | 2008.05.19 |

| 시집을 든 중년 남자 (0) | 2008.03.17 |

| 시(詩)가 내게로 왔다 - 오태진 (0) | 2008.03.14 |

| 좋은 시란 - 시인과 교수 (0) | 2008.03.03 |